| 2018年 2月 12日 (月) |

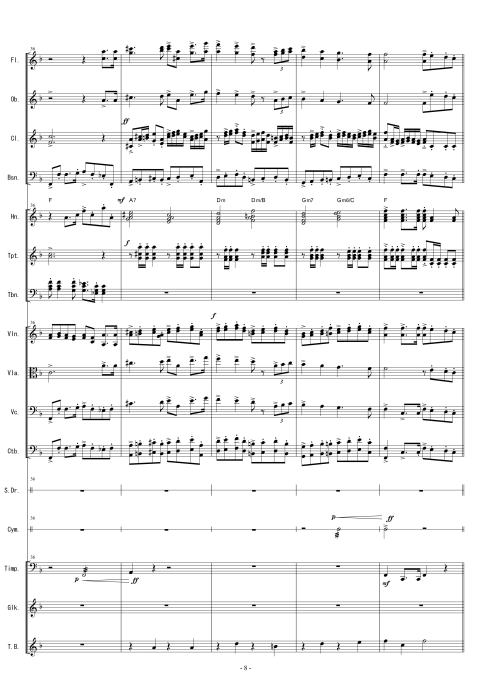

やはり16段書きは時間がかかる・・・。 |

|

| 【 沼の沢小学校校歌 】 | ||

| しばらく前から沼の沢小学校の校歌の編曲に取り組んでいます。 いつも校歌の編曲は、楽譜を起こさずに直接データとしてシンセやパソコンの専用ソフトに 打ち込んできました。きちんとスコアにしたところで私の編曲を実際にオーケストラが演奏 してくれる機会はまずないでしょうから、制作時間が多少節約できるかと思いまして。 ただシンセサイザーに内蔵されたシーケンサーに打ち込むより、PCのソフト(私が使って いるのはYAMAHA傘下の「CUBASE」ですが)を使った方がどうしてもトラック数が増えるので 頭の整理がだんだん追いつかなくなってきました。 シンセはトラック数が最大でも16で とにかくその中でやりくりしなくてはいけませんでしたが、「CUBASE」にトラック数の制限 はありません。 なので音のリアリティを求めて、例えばバイオリンなら長音・短音・トレ モロ・ピチカートとそれぞれ別の音源を別のトラックに割り当てています。 聴いている方 にとっては「一つの楽器の音」でも使うトラック数は4つ、なんてことになるわけです。 さすがにこれでは本人も訳が判らなくなってきました。「これなら楽譜をちゃんと書いた方 が早い」ということになったわけです。 特に製作途中で間を置くと、自分でも完全にわけ がわからなくなっていましたから。 で、今回の「沼の沢小学校」の校歌は真面目にスコアを書くようにしました。 楽譜という のはもともと音を可視化したものですから、混乱はなくなりましたし、現代の楽譜ソフトは 楽譜のデータを音楽の標準データであるMIDI化して出力できるので、それを「CUBASE」 で読み込めば音の入力は済んでしまいます。 総合的な制作時間でいえば、直接入力するの と思ったほど差はないかもしれません。 ただ改めて起譜すると、わずか3分ちょっとの校歌、それもリピート記号を使って譜を短縮 しても14ページもあります。これがピアノ譜なら見開き2ページで足りるんですけどね。 やはりオーケストラ譜を書くというのはかなりの作業量なんだなと改めて思いました。 沼小の校歌は9割がた出来上がりました。 写真は完全に私が創作した間奏の部分ですが、 どのくらいリアルな音になるか、自分でもちょっと楽しみです。 |

||

| 2018年 2月 7日 (水) |

墜落したのと同型のAH64D型ヘリコプター。 |

|

| 【 降って湧いたような 】 | ||

| 佐賀県で自衛隊の攻撃用ヘリコプターAH64Dが墜落し、乗員2名が亡くな りました。 住民に死者が出なかったことが奇跡と思える事故でした。 AH64DはAH64Aに火器管制レーダー(回転翼の上の平たい円筒部分) を追加した機種で、低空からの対戦車戦に高い攻撃能力を発揮できるのだそう です。 そんな事態が国内で発生するかどうかは横においても、全部で十数機 保有するこの機種の最初の3機の単価は216億円、十数機の総平均でも単価 が約90億円と聞くと、何とも複雑な気分になります。 前にも書きましたが、ヘリコプターというのは非常に複雑な機構を持っていて 中身を知っていると「よくあんなモノが空を飛ぶなあ」と思います。 ご批判 を覚悟で言えば個人的にはオスプレイのような「ティルトローター機」の方が メカニズムとしてはずっと先の見込みがあるとさえ思います。 もちろん今の ヘリコプターがやたらに危険とは言いませんが、それくらいデリケートな機械 だということです。 私の家は空港から直線で数キロしかないので、頭上をよくヘリコプターが飛び ますから「明日は我が身」なのですが、文字通り「降って湧いたような災難」 ですから、こちら側では防ぎようもありません。 まあこれは航空機に限ったことではありませんが、小さなネジ1本の脱落折損 が致命的な事故に繋がります。そういう意味では機械文明の下で暮らしている 我々は、小さなパーツ1個に運命を委ねているとも言えますが、それを否定す ることは「技術」への否定ですしね。 最後は結局神頼み・・・なのかなあ。 |

||

| 2018年 2月 1日 (木) |

|

| 【 流行は作られる 】 | |

| 今年も早くも1ヶ月が過ぎ、今日から2月です。 冬至から40日ほど経ったせいか、日没などは目に見えて遅くなりましたし、日中 の日差しもずいぶん強くなった気がします。 少し古い話題ですが、映画「プラダを着た悪魔」・・・米国版「VOGUE」誌をモデルにしたらしいですが・・・の中で、編集長の メリル・ストリープが、「あなたはファッションなど気にしていないだろうけれど、あなたの今着ているその服の色は私たちが何年も 前に流行色として決めた色なのよ」みたいな台詞を言うシーンがありました。 私はこの台詞が妙に気にかかり、現実にそんなことが 行われているのか調べてみたことがあります。 結論から言うと、実際の流行色も年度ごとにしっかりと決められていました。 パリに本部がある「インターカラー(国際流行色委員会)」がそれで、2年も前から各年毎の基本的な流行色を決めているそうです。 日本では「JAFCA(日本流行色協会)」がインターカラーに加盟していて、これに準じた国内の流行色を毎年決めています。 なんでこの話題を?と言いますと、先月2年ぶりに開催された北海道モーターショーの招待券をもらったので、初めて札幌ドームなる 場所へ足を運んでみたところ、各社のイメージリーダー的な展示車両が軒並み同じような色だったもので。 展示車が製作されたのは 昨夏くらいのはずですから「2017年の流行色」とうことになりますが、「JAFCA」のページを調べてみると、みごとにその色 が「2017年の色」でした。 「Leading RED」というその色はこんな色です。  下の写真は左からレクサス・LC500h、マツダ・KAI-コンセプト、ホンダ・NSX ですが、実際に現物を見ると印象は「ほぼ同じ色」。 このほかにフェラーリやジャガーにも同系色がありましたので、思った以上に色の流行は「インターカラー」の影響を受けているよう です。 そういう目で見ていると、世の中にあふれる色彩も、ちょっと違って見えてくるかもしれませんね。 |

|

|